はじめに

プロジェクトマネージャー(PM)の不足や若手PMの育成に悩む企業は少なくありません。

優秀なPMに案件が集中し、若手PMが担当するプロジェクトは遅延しがち。さらに、育成に時間を割けるシニアPMも限られており、現場は常に人手不足の課題を抱えています。

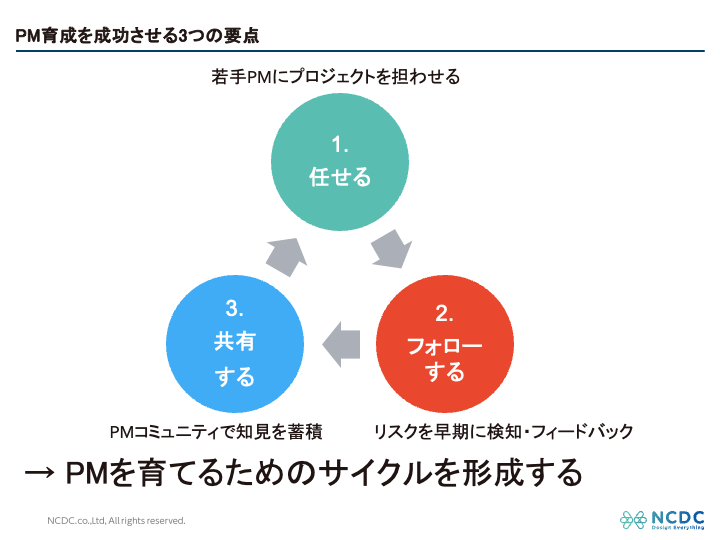

そこで今回は、こうした現状を踏まえ、PM育成が難しい背景を整理し、「任せる」「フォローする」「共有する」という三つの観点から育成を成功させるためのポイントを解説します。また、実践時に直面しやすい課題とその解決策、弊社での具体的な取り組み事例も交えてご紹介いたします。

PM不足と若手育成の現状

求人倍率の高騰

PMの有効求人倍率は、2023年時点で29.5倍※1と非常に高く、IT職種の中でも突出しています。その背景には、PMに求められるスキルセットの複雑さと広範さがあり、そうしたスキルを持つ人材が絶対的に不足していることが大きな要因です。加えて、育成環境の整備が追いついていないことも要因の一つといえます。

PMのスキル不足

プロジェクトマネジメントに関する広範なアンケート結果※2によると、プロジェクトメンバーの約4割が「PMが原因で失敗した」と回答し、PM自身も約3分の2が「スキル不足のPMが多い」と認識しています。さらに、PMを任命する立場の役職者も、PMへの不満の多くがスキル不足にあると答えています。このように、様々な立場からPMのスキル不足が指摘されているのが現状です。

その背景には、PMに求められるスキルが非常に広範であり、一つの研修や短時間で身につけることが難しいという構造的な課題があります。また、育成を担うシニアPMの数や時間も不足しており、育成のためのリソースが限られていることも要因として挙げられます。

短期的視点と長期的視点のジレンマ

PM育成においては、短期的な成果と長期的な人材育成の間でジレンマが生じている点も重要な課題です。

⚫︎短期的視点

・プロジェクトの成功が最優先であり、失敗すれば会社に大きな損害が発生。

・リスク回避のため、シニアPMを優先的にアサインしがち。

結果として若手PMに経験が積まれず、育成が進まずPM不足の状態が続く。

⚫︎長期的視点

・若手にプロジェクトを任せ、経験を積ませることが必要。

・シニアPMが育成に工数を割くことで、将来的なPM人材の増加につながる。

ただし育成自体は直接的な収益にはならないため、短期的な採算は悪化してしまう。

このようなジレンマがあるため、どちらかの視点に偏ることなく、この両面から戦略を考えていく必要があります。

PM育成を成功させるポイント

以上のような課題を踏まえ、PM育成を成功させるポイントを「任せる」「フォローする」「共有する」という3つの観点から整理していきます。

● 任せる:若手PMにプロジェクトを担当させることを指します。

● フォローする:任せたプロジェクトに対し、周囲がリスクを検知し、適切なフィードバックを与えることを指します。

● 共有する:PMが経験した知見をコミュニティに対しシェアすることを指します。

1. 任せる

PMのスキルは非常に多岐にわたり、プロジェクトマネジメント自体が不確実性を伴うため、事前に特定のスキルだけを準備すれば良いというものではありません。

したがって、実際のプロジェクトの現場でしか得られない学びが多く、実践を通じた成長が不可欠です。そのためには、若手PMにプロジェクトを任せ、受け身ではなくオーナーシップを持ってマネジメントを経験させることが必要です。

2. フォローする

PMにプロジェクトを「任せた」後は、適切に「フォローする」ことが不可欠です。

スキルが十分でないPMを放任すれば、プロジェクトは失敗する可能性が高まります。このため、上長が状況を把握し、必要に応じて支援することが重要です。加えて、単なる支援にとどまらず、「何が良かったか、何が課題か」といった具体的なフィードバックを通じて、PMの成長につなげることも求められます。このように、プロジェクトの成功とPMの育成を両立させるフェーズが必要になります。

3. 共有する

「共有する」フェーズでは、PM同士が知見を交換し合えるコミュニティを形成することが重要です。PMは多くの責任とプレッシャーを抱え、孤独を感じやすい立場にあります。そのため、横のつながりを持ち、精神的・技術的な支援を受けられる環境づくりが必要です。また、同僚からの技術的アドバイスが最も成長につながるという研究※3もあり、情報交換を通じてナレッジを蓄積・展開することで、組織全体のPM力向上にもつながります。

※3 中原淳「職場学習論―仕事の学びを科学する」東京大学出版会

この三つのプロセスを行うことで、PMが個別のプロジェクトをうまく成功させつつ、成長していくことが可能になります。

実践における課題と解決策

課題を考えるうえでは、個別プロジェクトの成功に関する視点と、組織全体でPM育成を進める仕組みづくりという視点の両方が重要です。続いては、この二つの視点から三つの観点に関する課題を整理していきます。

1. 「任せる」フェーズで発生しがちな課題

① 個別プロジェクトでの課題

● 丸投げの発生

PMに任せる際、権限だけを渡して丸投げになってしまうケースが少なくありません。必要な情報やフォロー体制が整っていないまま任せると、プロジェクト初期から実質的に放置される状態となりがちです。その結果、プロジェクトが失敗したり、PMが強いプレッシャーを感じて離脱や離職をしてしまったりするリスクもあります。

● 案件選定の難しさ

PMにプロジェクトを任せる際は、その難易度の見極めが重要です。大規模な案件ではスキル不足が原因で失敗リスクが高まり、小規模すぎると十分な成長機会が得られません。PMのスキルや経験に応じて、適切な難易度のプロジェクトを選定することが、育成と成功の両立には欠かせません。

② 組織全体での課題

● ルール化されていない権限移譲

プロジェクトを任せる際のプロセスや権限移譲のルールが明確でないと、判断が個別ケースに委ねられ、結果としてチームや部署ごとに品質にばらつきが生じます。一部では最適化が図られる場合もありますが、全体としては育成効果やプロジェクトの成功に差が出てしまい、安定した組織運営の妨げとなる恐れがあります。

● トラブル把握の遅れ

任せた後に発生するトラブルを組織として適切に把握できないと、対応が後手に回り、プロジェクトの品質が不安定になります。その結果、「任せない方が安全」という判断が優先されるようになり、PM育成の機会が失われるリスクがあります。

2. 「フォローする」フェーズで発生しがちな課題

① 個別プロジェクトでの課題

● フォロー工数不足

フォローは重要ですが、上長やPMOの工数が足りず、十分な支援ができないことがあります。その結果、サポート不足でプロジェクトがうまく進まないケースが生じます。

● 形式的なフィードバック

フィードバックが形式的になりがちで、改善策が示されないと、PMはどう行動すべきか分からず成長につながらない状況が起こります。

● トラブル報告の遅れ

トラブルが大きくなるまで報告が上がらず、対応が後手になり、結果としてプロジェクトの遅延や予算超過につながることがあります。

② 組織全体での課題

● 報告フォーマットの不明確さ

PMOの介入基準やリスク管理・報告フォーマットが不明確だと、問題の早期発見が困難になり、結果として経営層への報告や意思決定が遅れてしまうリスクがあります。

3. 「共有する」フェーズで発生しがちな課題

① 個別プロジェクトでの課題

● 相談しにくい環境

若手PMが相談しづらい環境では、悩みや問題を共有できず、振り返りも形式化しがちで、学びや改善が生まれにくい状況になります。

② 組織全体での課題

● ナレッジの属人化

成功・失敗のノウハウが属人化し、再現性のある知見として共有されていないため、他のPMに活かされず、組織全体の成長に繋がりません。

● 形骸化し、定着しない振り返り

振り返りの制度があっても形骸化していると、表面的なコメントのみで終わり、実際の成長や改善に結びつかないケースが多く見られます。

● 横のつながりの欠如

PM同士の横のつながりが弱いと、情報共有や協力が進まず、孤立感が強まり、組織としての知見の蓄積や支援体制も整いにくくなります。

各フェーズでの解決策

1. 「任せる」フェーズでの課題解決

課題:丸投げの発生

解決策①:チェックポイントの設定

PMを委任する段階で定期的なチェックポイントを設けましょう。

具体例:週に1回簡易的な報告を行う。その際に上長やステークホルダーと確認するチェックリストを用意するなどがあります。

解決策②:エスカレーションルールの共有

失敗時に上長がすぐにリカバリーできるよう、事前に部内または本人と共有しましょう。

具体例:コスト超過や遅延に対し、数値で報告基準を明確化することで、若手PMと上長の認識のずれを防ぎ、適切なタイミングでの対応を促進できます。

解決策③:相談しやすい雰囲気づくり

プロジェクトには不確実性が伴うため、失敗を責めるのではなく、対応や改善から学ぶ風土を組織として築きましょう。

具体例:経験を学習機会と捉える姿勢がPMの成長を促します。

課題:案件選定の難しさ

解決策:案件難易度の整理

案件の難易度をあらかじめ整理しておきましょう。

具体例:案件の規模、PMチーム構成、ステークホルダーなどを項目化し、どの案件を任せるか、適切な難易度を選定しましょう。

課題:ルール化されていない権限移譲

解決策:段階的な権限移譲

いきなりメインPMに任せず、サブPMやPMOとして段階的に移譲していきましょう。

具体例:プロジェクト理解を深めたタイミングで責任を持てるようになり、移譲の失敗リスクを軽減できます。

2. 「フォローする」フェーズでの課題解決

課題:フォローの遅れ

解決策①:定期的な数値指標のチェック

定期的な指標でプロジェクトの異変をチェックしましょう。

具体例:タスクの消化率やメンバーの残業状況など、数値的なもので一定の値を超えたらアラートとしてフォローを入れるような仕組みを作ります。

解決策②:多面的な状況把握

チームメンバーやステークホルダーからもプロジェクトの状況を把握するようにしましょう。

具体例:PMの報告に頼るだけでは認識のズレが起こるため、チームメンバーやステークホルダーにも目を向け、プロジェクトの状況を随時確認することで、リスクを早期に察知し、深刻化する前に対応できます。

課題:フォロー工数不足

解決策①:フォローの細分化

初期段階で小さく介入し、最終的な対応工数を削減しましょう。

具体例:プロジェクトレビュー会を毎週15分だけ行う、PMと5分だけでも1対1で話す、といった形で、大きな問題に発展する前に対処できる体制を作れます。

解決策②:フォローの分担

フォローを上長やPMOだけに任せず、PM同士で支え合う体制を作りましょう。

具体例:技術的なことや知見、コミュニケーション、ノウハウなどについてはPM同士でもサポートできる部分が多々あります。そういったところで、互いに助け合える環境を作りましょう。

課題:報告フォーマットの不明確さ

解決策:フォーマットの明確化

報告や共有の形式を明確に決めましょう。

具体例:「順調です」だけでは不十分であり、リスクと対策を明確にする報告フォーマットを用いることが重要です。これにより、課題への意識と対処状況を的確に共有でき、より精度の高いマネジメントが可能になります。

3. 「共有する」フェーズでの課題解決

課題:相談しにくい環境

解決策①:気軽に相談できる場の設置

SlackやTeamsなどのチャットツールで、PMが相談できる場所を用意しましょう。

具体例:気軽に相談できる場を日常的に設け、「こういうことで困っているのですが」とカジュアルに聞ける場所をあらかじめ用意しておくのが有効です。問題発生後に「問題があるのですが」と声をかけるのは心理的なハードルが非常に高いですが、普段から話していれば、深刻になる前に「最近ちょっと調子が悪くて」と気軽に話せる関係が築けます。

解決策②:定期的な共有の場を設置

PMが集まり、プロジェクトの成功事例、失敗事例、良かったこと、悪かったことなどを共有できる場を設けましょう。

具体例:プロジェクトの失敗を責めず、「よくあること」と受け止め、皆で改善策を考える文化の醸成が重要です。学習の場としての位置づけを強めることで、継続的な成長と知見の共有につながります。

課題:形骸化し、定着しない振り返り

解決策:スモールスタートでの展開

最初は前向きな少人数で始め、徐々に文化として広げていきましょう。

具体例:「やらされ感」を避けて、自発的に広がる形にすることで、制度が定着しやすくなります。

課題:ナレッジの属人化

解決策:振り返りでレポートを残す習慣化

振り返りの際に小さなレポートを作成するようにしましょう。

具体例:ナレッジ共有の文化を根付かせるには、まずハードルを下げて「メモでもいいから残す」ことを習慣にするのが効果的です。完璧なドキュメントよりも、まず出すことを優先し、継続的に残す意識を育てます。

PMを孤立させない仕組みとは?NCDCで実践した2つの仕組みとその効果

NCDCでの実践事例

続いて、実際に社内でどのようなことをやっていったかという事例を紹介します。

課題

PMが上長に対して状況を楽観的に報告しがちで、問題の発覚が遅れ、結果的に多くの人員を投入して解決せざるを得ないケースが発生しました。

対応策

毎週の朝礼で各プロジェクトの状況確認を実施。PMだけでなくメンバーにもアンケートを実施し、状況を多面的に把握。アンケート結果が一定基準を下回った場合はアラートとして会社が早期に介入する仕組みを構築しました。

効果

問題が顕在化する前に顧客とのコミュニケーション課題などを把握し、先手での修正・対応が可能となりました。

課題

PMが抱える悩みや違和感を気軽に伝える場がなく、課題の共有や早期発見が困難な状況にありました。

対応策

Slack上に「PMのつぶやき」専用チャンネルを作成しました。プロジェクトの中で「良くないな」「辛いな」と思ったことを、形式にとらわれず自由につぶやける場を提供しました。

効果

具体的な要望が明確でなくても、「違和感」自体をアラートとして拾い上げることができるようになり、課題の見逃し防止につながりました。

そして、副次的な効果として、つぶやきの投稿をきっかけに、過去に類似の課題を経験した他のPMから「こうした事例がありました」といったフォローが自発的に行われるようになりました。そのため、会社から大きなサポートをしなくても、メンバー同士で問いかけを行い、自発的に課題解決を行うという文化を築くことができました。

事例から得られた知見

これらの事例から得られた知見は以下の通りです。

- PM個人の報告だけに頼らず、メンバーの声やデータなど多角的な情報でプロジェクトの情報を把握することが必要である。

これにより、プロジェクトリスクを早期発見し、速やかなフォローを行うことができるようになりました。 - プロジェクト内外(部署、会社全体)にプロジェクトの情報をオープンにすることで、フォローをしやすくなったり、ナレッジがたまりやすくなったりする構造を意図的に作ることができる。

プロジェクトがうまくいっている、いっていない、という情報は閉じた情報になりがちですが、あえてこれをオープンにしていくことに意義があると気づくことができました。

PM育成に便利なツール PJ Insight

PJ Insightとは?

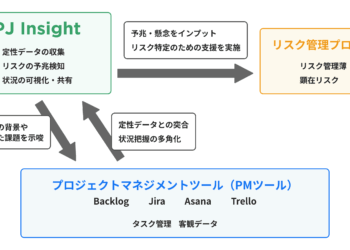

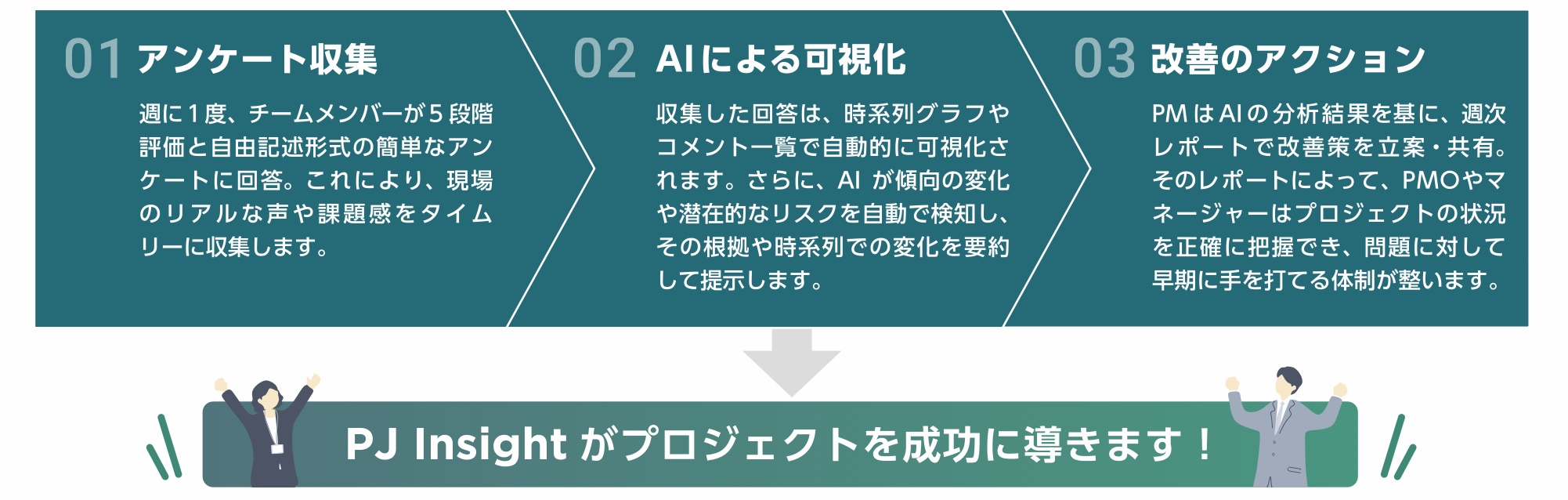

PJ Insightは、「アンケート × AI分析 × レポート」でプロジェクトの状況を一目で可視化するマネジメントツールです。

週に1度、自動でアンケートを配信し、メンバーの本音や不安を収集。AIがその結果を分析し、「リスクの推移」「傾向」「時系列での変化」をわかりやすいレポートにまとめます。

これにより、勘や経験に頼らず、データに基づく客観的な判断が可能に。問題を早期に発見し、改善アクションにつなげることで、プロジェクトを成功に導きます。

さらに、アンケートの評価やコメントをAIが分析し、スコアや傾向、異常を自動で検知。リスクの高いプロジェクトを特定し、週ごとの回答をもとに過去との比較から悪化や改善の傾向も把握できます。

PJ Insightの効果

● 若手に任せたプロジェクトのトラブルの発覚が遅れるといった課題については、メンバーの声とPMのレポートの双方からステークホルダーが状況を把握できることで、リスクの早期発見が可能となり、アラート検知によって速やかな対応が実現できます。

● PMへのフォローが不足するといった点では、レポートやアンケートへのコメントを通じてコミュニケーションを取ることで、他のPMや上長、PMOからきめ細やかなフォローを行うことが可能になります。

● PMが悩みを共有できずに抱え込むといった課題については、相談機能でクローズドなコミュニケーションが可能となり、情報のオープン化と悩みの共有を両立できます。

以上のように、「任せる」「フォローする」「共有する」のサイクルを支援し、プロジェクトマネジメントの効率化を図るツールとして、PJ Insightをご活用ください。